国税庁は、2025年9月から税務調査においてオンラインツール(WEB会議システムなど)を利用すると発表しました。すでに試行されている大企業向けのオンライン税務調査が拡大され、すべての法人・個人事業主、すべての国税が対象となります。

また、2026年9月からは次期国税総合管理システムが稼働予定であり、税務調査を税務行政のDX化が進むこととなります。税理士は顧問先とともにオンラインツールの活用に取り組むことが求められます。

本記事では、国税庁におけるオンラインツール活用の内容と、税理士と顧問先が検討しておきたい準備について解説します。

国税の税務調査は全面オンライン化【2025年9月より順次開始】

国税庁は「調査等におけるオンラインツールの利用等について」を発表し、2025年9月から2026年6月にかけて、税務調査や行政手続きなどのオンライン化(リモート化)を段階的に進めるとしました。

オンラインによる税務調査は2022年10月に開始され、2023年7月からは調査課所管法人へ対象が拡大されています。

今回発表された「オンラインツールの利用」とは、オンライン税務調査の対象をすべての法人・個人事業主、すべての国税へ拡大するものです。

### 『調査等におけるオンラインツールの利用等』の開始時期|2025年9月から開始し順次拡大予定

オンラインツールを利用する税務調査は、2025年9月に金沢国税局および福岡国税局とその管内税務署から開始されます。

そのほかの地域においては、2026年3月から6月までに順次開始される予定です。

オンライン税務調査の対象|法人・個人事業主、すべての国税が対象

オンライン税務調査の対象は、法人・個人事業主を問わず、すべての国税となります。

オンライン税務調査の内容|税務調査・行政指導・意見聴取

オンライン化の対象となる手続きは、「税務調査」「行政指導」「書面添付制度にかかる意見聴取」の3つです。

事前同意手続きが必要|『オンラインツールの利用に関する同意書』の提出など

オンラインによる税務調査は、納税者と顧問税理士からの同意やメールアドレスの登録など事前手続きが必要です。

全面オンライン化の背景|GSS(ガバメントソリューションサービス)

税務調査のオンライン化が進む背景には、国の行政事務のデジタル化があります。

国税庁は2025年9月から、政府共通の業務実施環境であるGSS(ガバメントソリューションサービス)を導入します。さらに、2026年9月には次期国税総合管理システム「KSK2」が稼働予定であり、税務行政のDX化が進められます。

【参考】オンラインツールの利用等|国税庁

国税庁が利用するオンラインツールとは?従来からどう変わる?

国税庁は「連絡」「面談」「データ受渡し」にオンラインツールを活用するとしています。

2025年9月から利用予定のオンラインツールは、すでに試行されている調査課所管法人を対象とするオンライン税務調査から一部変更される予定です。

4つの利用シーンとそのオンラインツール|同意・連絡・面談・データ受渡し

オンラインツールの利用が予定されているシーンは4つあり、それぞれ次のツールが予定されています。

| 利用シーン | 利用予定のオンラインツール |

| 同意の登録 | Microsoft Forms |

| 連絡(メール) | Microsoft Outlook |

| 面談 | Microsoft Teams |

| 電子データ受け渡し | メール e-Tax PrimeDrive(オンラインストレージサービス) |

オンラインツールの変更点

従来のオンライン税務調査で利用されているオンラインツールと、今回から利用されるオンラインツールとの違いは以下のとおりです。

- リモート調査の実施に関する同意

e-Taxによる提出 → Microsoft Forms上で登録

- WEB会議システム

Webex → Microsoft Teams

オンラインツール利用の流れ

オンラインツールを利用した税務調査は、納税者と顧問税理士の同意手続きが必要です。主な流れ(予定)は以下のとおりです。

【事前通知】

- 国税庁・税務署から原則口頭で連絡

【事前登録】

- 国税庁または税務署から納税者と関与税理士に対して、メール利用意思の確認

- 納税者と関与税理士が、オンラインツールの利用に関する同意事項、メールアドレスなどをMicrosoft Forms上で登録

- 国税庁の担当者からテストメールを送信、電話による受信確認

【電子データ受渡し前の手続き】

- 国税庁から帳票など電子データの提供依頼とその取り扱いを記載した文書を交付または口頭などにより説明

【データの受渡し】(従来の場合)

- 納税者はデータにパスワードをつけて提出

- パスワードは電話などメール以外の方法で連絡

【参考】オンラインツールの利用等|国税庁

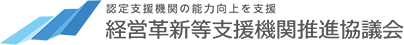

国税庁の次期国税総合管理システム『KSK2』の4つの特徴とは?【2026年9月導入予定】

国税庁は、2025年からオンライン税務調査の対象を拡大するのに続き、2026年9月24日から次期国税総合管理システム「KSK2」の稼働を予定しています。

KSK2は従来の仕組みを抜本的に刷新し、税目を横断して納税者情報を一元管理する、AIを活用するなどの特徴があります。

KSK2稼働後の税務調査における変化として、主に次の点があげられています。

ペーパーレス化|オンライン上に情報を集約

電子データを中心とする納税手続きが基本となり、ペーパーレスな事務処理が前提となります。

AI活用|申告帳票のほぼすべてをAI-OCR対応の様式へ変更予定

申告書や申請書の多くが変更される予定です。e-Tax による提出やAI-OCRによる読み取りが基本となるためです。変更案が公開されている帳票は2,424件にのぼります。(2025年4月末時点)

【参考】AI-OCR化対象帳票レイアウトの提供について|国税庁

精緻化|納税者情報は税目をまたいで一元管理

従来は税目別に管理されていた納税者情報が、税目を横断して統合されます。これにより税目間の矛盾点が検出されやすくなり、税務調査の精緻化が進むと予測されています。

迅速化|税務調査がスピーディ

税務調査が税目横断的かつ迅速になると見込まれています。

国税局などの調査官がGSS対応PCを持って外出し、臨場調査の場で複数税目に関する納税者情報を確認できるようになるためです。

国税庁のオンラインツール活用に対応するため顧問先と税理士が準備しておきたいこと5つ

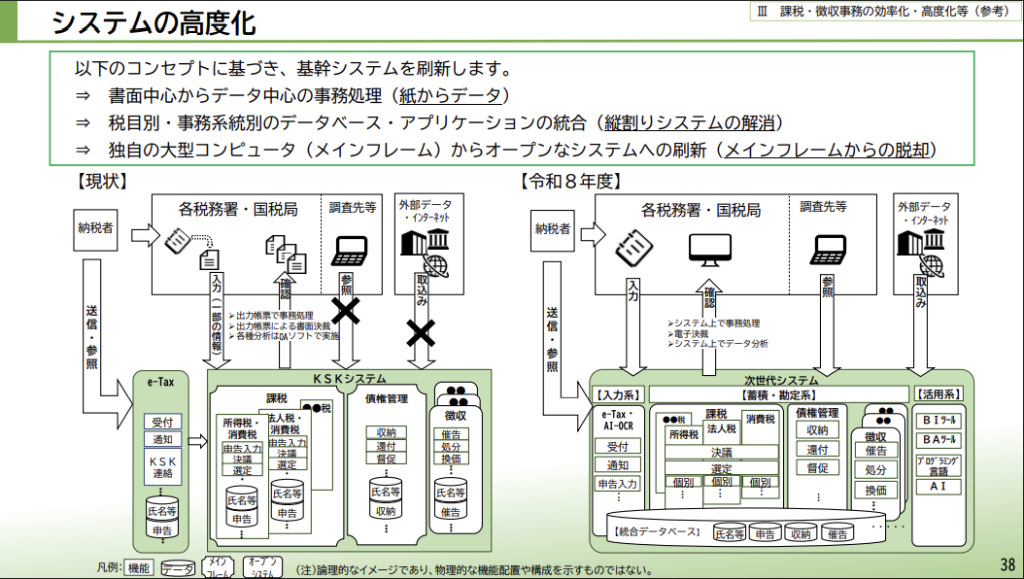

税務行政のDX化に対応するため、税理士は顧問先とともに業務をオンラインツールに適応させることが求められます。

ただし、顧問先の中にはデジタル化が課題となっている事業者もあるでしょう。2024年9月に日本商工会議所が発表した調査によると、売上高5,000万円以下の事業者のうち49.7%が手書きや表計算ソフトで帳簿を作成しています。

顧問先におけるオンラインツール対応をサポートするための主な準備として、次の5つがあげられます。

証憑のデジタル化

会計データや証憑類のデジタル化が必要です。

デジタル化によって、計算・集計作業や保管コストの軽減、オンラインで提出可能などのメリットが得られます。

また記帳代行業務については、経営革新等支援機関推進協議会などが提供しているアウトソーシングサービスの活用も検討できます。

会計ソフトの確認や刷新

顧問先が利用している会計ソフトのバージョン確認や刷新も重要です。

顧問先が自社開発システムを利用している場合は、データ共有やオンラインストレージによる提出が可能かどうか確認する必要があります。

システムの刷新を検討する場合は、IT導入補助金などの活用も視野に入れましょう。

【参考】IT導入補助金2025の概要(2025年6月)|中小企業庁

データ保管体制の整備と情報セキュリティの向上

電子データの共有方法・取り扱いルール・保管方法などを、顧問先と税理士事務所の両方で整備しておくことが必要です。

同時に、情報セキュリティ対策についても確認しましょう。

WEB会議ツールの習熟

Microsoft TeamsなどWEB会議ツールに慣れておくことが求められます。

WEB会議ツールとして有名なZoom、Webex、Teamsはそれぞれ機能や操作に違いがあるため、事前に操作方法を習得しておきましょう。

事務所スタッフと顧問先従業員のスキルアップ

事務所スタッフや顧問先従業員のITスキル向上も欠かせません。

税理士事務所や中小企業に共通する課題は、従業員のデジタルスキル不足です。顧問先におけるオンラインツール対応を進めるには、まず事務所スタッフのスキルアップから始めることをおすすめします。

国税庁のオンラインツール活用に関するよくある質問(FAQ)

国税庁によるオンラインツール活用に関して、よくある質問とその回答は次のとおりです。

Q1:税務調査のオンライン化とは何ですか?

A.税務調査の面談、データ提出などをオンラインでおこなうことです。

長時間にわたって調査官と対面しなくても良い、税理士も事務所などからオンラインで参加できるなどのメリットがあり、導入が進められています。

Q2:国税庁が利用予定のオンラインツールは何ですか?

A. メールはMicrosoft Outlook、オンライン会議はMicrosoft Teams、電子データの提出はe-TaxやPrimeDriveを利用予定です。

Q3:税務調査の全面オンライン化で何が変わりますか?

A. オンラインで実施される税務調査が増えると見込まれています。調査の本質的な内容は大きく変わらないと予測されていますが、従来のように臨場して証憑を確認し不明点を聴取する流れから、事前に電子データで確認し、オンラインで不明点を聴取する流れが増えると考えられます。

Q4:臨場調査(対面調査)はなくなりますか?

A.従来と同じ臨場(対面)の税務調査もおこなわれる予定です。また連絡はメール、書類の提出は臨場時におこなうなど柔軟な対応も予定されています。

税理士事務所もオンラインツール活用が必須の時代!経営革新等支援機関推進協議会のサービスから始めることがおすすめ

国税庁のオンラインツール活用にあわせて、税理士事務所もこれからの時代はオンライン化が必要です。

税理士事務所におけるオンラインツール活用は、経営革新等支援機関推進協議会が提供するサービスを利用するのがおすすめです。

本協議会は全国約1,700の会計事務所が参加し、税理士事務所の採用・教育支援や財務コンサルティングに必要なサービスを、月額3万円(税抜)で一気通貫に利用できます(一部サービスは別途料金が発生します)。

本協議会で利用できる主なオンラインツールを紹介します。

『F+prus』(エフプラス)|24の会計ソフトに対応した財務支援システム

顧問先への財務改善提案・資金調達コンサルティングをまとめたパッケージシステムです。一般的な会計ソフト24種類とのデータ連携が可能であり、金融機関目線での格付と新人スタッフでも提案しやすい構成が評価されています。

『ACADEMY』|ビジネスマナーや監査担当者養成などを網羅した動画研修プログラム

会計業界未経験者にも対応した、最短1か月で監査担当者を育成する動画研修プログラムです。ビジネスマナーなど豊富なコンテンツが1本約10分にまとめられており、移動時間や隙間時間を活かしたスキルアップが可能です。

まとめ

2025年9月から、オンラインによる税務調査の対象が拡大されます。調査の基本的な内容は臨場・オンラインいずれも大きく変わりませんが、税理士事務所・顧問先ともに、税務行政のオンライン化に対応した適切な準備が求められます。

オンラインツールの活用は、税理士事務所経営の効率化につながるとともに、顧問先のデジタル化を支援する新たな提案の好機ともなります。

事務所経営の効率化やスタッフのスキルアップについては、経営革新等支援協議会へお気軽にご相談ください。