ChatGPTやAI監査ツールの導入が進むなか、「公認会計士の仕事はAIに取って代わられるのでは?」という声も聞かれます。しかし実際には、AIの活用によって会計士の役割はさらに広がっているのが現状です。

本記事では、公認会計士がAIを業務に活用するメリットや具体的な活用シーン、そして今後求められるスキルについてわかりやすく解説します。

公認会計士の仕事はAIに奪われる?今後の影響と現実

「AIが公認会計士の仕事を奪う」と言われた時代は、AIについて未知の部分が多く残っていました。近年は、ChatGPTなどのAIが一般的に利用されるようになり、実務におけるAI活用のメリットや課題が明確となっています。

現在は、「AIによって公認会計士の仕事が奪われる」と心配する段階ではなく、いかにAIと協働し、付加価値の高い仕事へ集中するかが問われています。

AIによって公認会計士の仕事がなくなるといわれる理由とは?

しかし実際には、すべての業務がAIに代替されるわけではなく、むしろ人間特有の判断力や洞察力の重要性が再認識されつつあります。

かつて「AIにより公認会計士は不要となる」という意見が見られた理由は、AIは迅速に定型業務を処理できる、膨大なパターンとデータに基づいた回答が期待できるなどでした。

「AIと協働する公認会計士」が注目される背景とは?

AIの進化が著しい近年は、公認会計士とAIの協働が注目されています。

背景として、監査業界は品質の確保と生産性の向上の両立が求められていることがあげられます。

近年は以下のような理由により、より高度な監査が求められるようになっています。

- 会計不正の複雑化

- ビジネスモデルの多様化

- 会計基準の高度化

一方で、監査業界では人手不足や労働時間の削減などが深刻な課題となっています。

AIはこの2つのテーマを解決する有効な手段となる可能性があります。

なぜ公認会計士がAIを活用すべきなのか?その理由と現状

会計業界全体で「AI活用」が注目されています。その理由は、業務効率や品質向上だけでなく、深刻化する人材不足への対応としても重要性が高まっているからです。

監査業務でAIを使うことで得られる3つのメリット|品質・効率・人材不足対策

大手監査法人は、証憑突合など定型的な業務を中心にAIの活用をすすめています。監査業務は大量の資料やデータを確認する地道な作業が求められる部分があり、以下のメリットが期待されています。

- 定型業務を効率化できる

→ 大量の資料確認などをAIが代行することで、業務時間を短縮できます。

- 監査品質を均一に保てる

→ 担当者ごとのばらつきを抑え、一定水準の精度を維持できます。

- 判断が必要な業務に集中できる

→ 人間にしかできない分析・ヒアリングなどに時間を割けます。

会計事務所のAI利用率と課題を調査データで解説

AIを活用するメリットが多い会計業界において、AIの活用は広がっているでしょうか。

2024年11月に、全国約1,700の会計事務所が参加する経営革新等支援機関推進協議会がおこなったアンケートによると、「生成AIを利用したことがある」事務所は56%にとどまりました。AIを活用していない理由として60%超が「活用方法がわからない」と回答しています。

公認会計士の業務でAIに代替される範囲は?

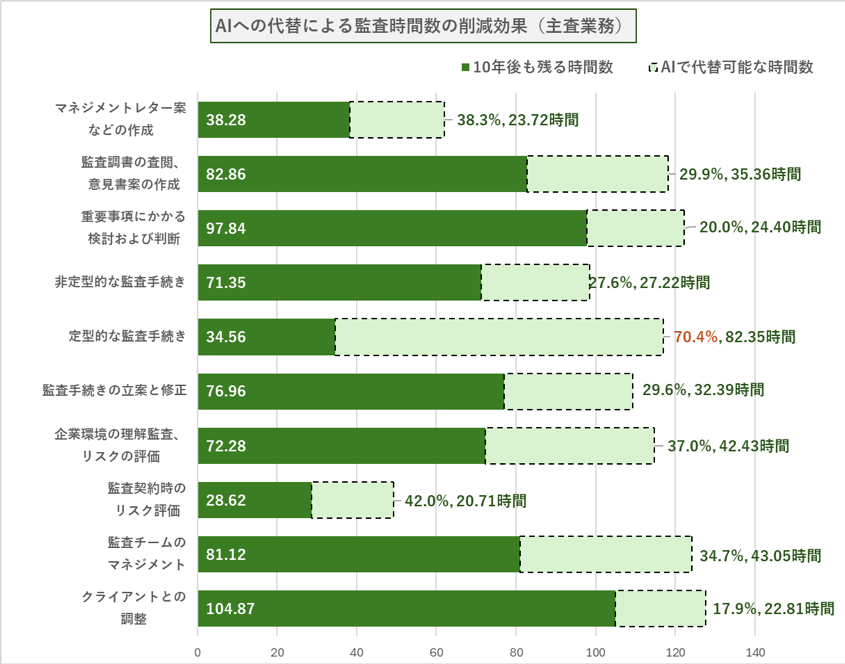

公認会計士業務のうち、AIを活用することで監査時間の約1/3〜1/2が代替可能になるという試算があります。

これは、日本公認会計士協会が2022年に発表したレポートに基づいた予測です。

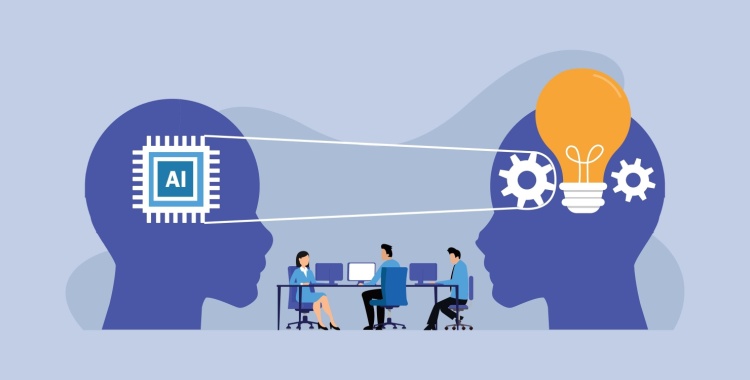

【55%代替】監査補助者の業務でAIが活用できる作業とは?

上記のレポートによると、監査補助者が従事する総監査時間1,435.23時間のうち795.02時間(55.4%)がAIにより代替可能と試算しています。

中でもAI代替効果が高いのは以下の業務です:

- 証憑や帳簿の突合作業:81.2%(300.71時間/370.36時間)

- 仕訳テスト:66.7%(55.95時間/83.94時間)

【34%代替】監査主査の業務でもAIが使える範囲は?

主査といえども、日常的にはチェック作業や資料作成などの定型業務が一定数存在しており、それらの一部はAIによる代替が可能です。

監査主査については、総監査時間1,043.18時間のうち354.44時間(34.0%)、うち定型的な監査手続き116.91時間のうち82.35時間(70.4%)がAIにより代替可能であると試算されています。

AIでは代替できない業務の特徴とは?非定型・対話・判断は難しい

AIでは代替が難しいとされるのは、以下のような業務です。

- クライアントやチームとの打ち合わせ・調整

- 監査手続きの立案や方針決定

- 想定外の事象への柔軟な対応や判断

公認会計士がAIを使いやすい業務・使いにくい業務の具体例とは?

監査業務の中には、AIで効率化しやすい業務もあれば、判断や対話が求められる業務などAIでは難しい分野もあります。ここでは、それぞれの具体例と特徴を整理してご紹介します。

AI活用が進みやすい監査業務の具体例|証憑突合・仕訳・分析など

監査業務でAIを活用しやすい主な業務は以下のとおりです。

| AIを活用しやすい業務 | AIの活用例 |

|---|---|

| 企業と環境の理解 | 外部要因や評価指標などをまとめる |

| リスク評価 | 重要な虚偽表示リスクを識別、評価する |

| 内部統制状況の評価 | 書類の押印ルールや実施状況を確認する |

| 証憑突合 | 証憑と仕訳、帳簿残高などを突合、確認する |

| 立会 | 実地棚卸時に現物をカウントする |

| 確認 | 監査対象企業の取引先から確認書を取得する |

| 分析 | 財務データ間の関係などを分析する |

| 仕訳テスト | 重要な仕訳をチェックする |

| 情報収集 | プレスリリースなどを収集し、要約する |

| 監査調書の確認 | 監査計画と監査調書における矛盾点の抽出し、要約する |

AI導入が難しい業務の特徴とその理由|対人・新規・個別判断・信頼性

監査業務においてAIの活用が難しい業務の例は以下のとおりです。

AIが十分に機能するためには、細かな作業手順やルールを標準化・細分化することが前提です。監査対象企業に応じた手続きがAIに入力されていないと必要な手続きが漏れる可能性があります。

またAIの判断過程を説明できない場合、AIの分析結果を採用できないこととなります。

- 対人対応を要する(感情・表情・違和感の察知)

- 業務が新規・例外対応である(定型化不可)

- 個別ノウハウが必要(企業ごとのルール)

- 判断根拠の説明が難しい(ブラックボックス化)

| AI活用が難しい業務 | 主な例 |

|---|---|

| クライアントやチームの調整 | 口頭によるコミュニケーションが難しい |

| インタビュー | 相手の行動や表情から違和感や気づきを得ることができない |

| 新しいビジネスモデルの評価 | 規制や業界の動向、指標などのデータが少ない場合、判断基準の設定が困難 |

| 監査ノウハウや個別のルールが必要 | 監査対象企業ごとの個別ルールや監査ノウハウをすべてAIに搭載することが必要(例.証憑突合時に相手先の適切性を同時に検証しているなど) |

| 信頼性を保証できない | AIによる判断根拠やロジックを説明できない |

AI時代に公認会計士に求められるスキルと役割の変化

AIが定型業務を担うようになるにつれ、公認会計士にはより高度な判断力や対人対応力が求められるようになっています。AI時代における公認会計士の役割やスキルの変化、広がるキャリアパスについて具体的に解説します。

これからの公認会計士に必須の3スキルとは?AIリテラシー・判断力・対話力

AIとの協働が前提となる時代に、公認会計士が求められるスキルは以下の3つです。

- AIリテラシー

AIを必要に応じて活用でき、AIの処理や仕組みを把握するスキルがあげられます。AIの仕組みを理解することで、より適切な監査、迅速で正確な監査が可能となります。

- 判断力

AIの分析結果をそのまま採用せず、分析結果をどのように判断するかというスキルが求められます。

公認会計士がAIの分析結果を理解し、クライアントとの対話を通じて適切に説明し提案できる対話力が求められます。

監査業務から拡がる!公認会計士の新たな役割と活躍フィールド

監査業務にAIが広く活用されるようになることで、公認会計士に求められる役割や活躍の場は大きく広がっています。たとえば、財務諸表だけでなく企業全体の情報を総合的に分析し、その信頼性を第三者として保証する業務などが注目されています。

さらに、以下のような新たな分野での専門性や支援スキルが公認会計士に求められつつあります。

- サイバーセキュリティなど新たな領域における監査

- デジタルフォレンジックを活用した内部統制調査

AI活用で広がる公認会計士のキャリアパスとは?

公認会計士の役割が変化することで、公認会計士のキャリアパスも拡大すると言われています。公認会計士の新たなキャリアとしてあげられている例は以下のとおりです。

- データ分析で効率的かつ高度な監査サービスを提供する事務所

- クライアント全体の情報など新しい監査分野に強い事務所

- 一般企業のCFO兼CIO

- 業界基準や監督基準の策定に関与する会計士

公認会計士のAI活用に関するよくある質問(FAQ)

公認会計士のAI活用に関するよくある質問は以下のとおりです。

Q1. 公認会計士はどのようにAIを使えばよいですか?

A. まずは、AIを使いやすい業務から取り入れることが推奨されます。

たとえば、ChatGPTを使って報告書や案内文の草案を作成するなど、汎用的なAIツールから始めるのが効果的です。また、実務に直結するAIとしては、AI-OCRを搭載した会計ソフトも多くの事務所で導入が進んでいます。身近なツールから導入することで、周囲に相談しやすく、定着もスムーズです。

Q2. ChatGPTのプロンプトはどこで入手できますか?

A. ChatGPTのプロンプトは、インターネット上に多数公開されています。

実務で活用できる精度の高いプロンプトを入手したい場合は、下記のような方法もおすすめです:

- 実際に業務で活用している人にヒアリングする

- 会計事務所向けのAI活用セミナーに参加する

- 会計系メディアの特集記事をチェックする

Q3. 中小の会計事務所では、どのようにAIを活用していますか?

A. 中小規模の会計事務所でも、さまざまな業務でAIの導入が進んでいます。

具体的には以下のような活用事例があります:

- 契約書・社内文書のAIレビュー作成

- 税務上の控除や特例に関するアドバイスの補助

- 確定申告書の自動作成支援

- AI-OCR付き会計ソフトによる自動仕訳・記帳

- 新人スタッフのプレゼン練習相手としての利用

Q4. 非監査業務に注力したい場合、独立すべきでしょうか?

A. 非監査業務を中心に据えたい場合は、独立開業が有力な選択肢とされています。

その理由として、以下の点があげられます:

- 公認会計士は監査業務と非監査業務を同時に提供することが制限されている

- 非監査業務に特化した自由なサービス設計が可能になる

- 地方でも公認会計士の専門知識に対する需要が高い

- スタートアップや事業承継など、成長市場に関わりやすい

AI時代のキャリア形成を支援:経営革新等支援機関推進協議会とは?

監査業務にAIを活用することで、公認会計士は新しい領域における対応やクライアントへの提案などが増えると予測されます。多様化・複雑化するクライアントのニーズに応えるためには、独立開業やより多角的な支援スキルを身につけるなどキャリアチェンジが必要となる可能性があります。

公認会計士の新たなキャリア形成は、全国約1,700会計事務所が利用する経営革新等支援機関推進協議会がサポートします。

本協議会は独立開業をめざす公認会計士をトータルでサポートしており、事務所経営におけるノウハウや財務分析ツール、人材採用支援サービスなどを月額3万円(税別)で利用できます。

AIに任せられない仕事に集中する働き方ができる

AIを活用することで証憑突合など定型的な業務が軽減されます。これにより、監査計画の立案、経験や勘に基づく判断、クライアントとのインタビューなどの業務により多くの時間をかけることができるほか、クライアントへの提案など非監査業務のウエイトが高まる可能性があります。

独立開業をめざす会計士に向けた支援体制がある理由とは?

公認会計士の独立後は、税務を中心とする事務所となることが多いためです。独立後の主な顧客層は中小企業が多く、監査法人時代と異なるノウハウが必要となります。

- 税務実務における細かなノウハウ

- 新規顧客開拓、情報発信ツールなど集客と販促のテクニック

- 中小企業経営における経営ヒント

- 補助金や税制優遇制度など中小企業支援策に関する情報や申請支援ノウハウ

独立開業を考えている公認会計士は、経営革新等支援機関推進協議会へお気軽にご相談ください。