公認会計士は独立後、税務業務がメインとなることが多いといわれています。しかし公認会計士の監査業務と税理士の税務業務は異なるため、独立後に後悔しないよう事前に税務を身につけておくことが必要です。

本記事では、公認会計士が独立後に税務業務を求められる理由、独立に備えた勉強法について解説します。

公認会計士の独立は税務が必要といわれる理由

公認会計士が独立した後は、税務が中心の事務所となることが多いといわれています。その理由は顧客層の違いによって求められる業務が異なるためです。

監査法人の主な顧問先は上場会社などの大企業です。中小規模の会計事務所の場合は中堅中小企業が主な顧問先となります。特に地方で独立開業すると、中堅中小企業や個人事業主が主な顧問先となることが多くなります。

中堅中小企業の経営者は、会計と税務は経営上の一連の業務であると考える人が多くなります。中小企業である顧問先が、公認会計士と税理士の両方と顧問契約していることは少なく、小規模事業者のなかには顧問契約している事務所へ経理業務から申告までを一貫して依頼していることもあります。

中堅中小企業が主な顧問先となる会計事務所は、顧問先の会計・税務・財務全般に関与することが増えるため、公認会計士が独立するときは税務に関する知識が必須といえるでしょう。

公認会計士が独立後に税務業務をおこなうメリットデメリット

公認会計士が独立後に税務業務をおこなうメリットとデメリットは次のとおりです。

公認会計士が独立後に税務業務をおこなう4つのメリット

主なメリットは次のとおりです。

- 登録のみで税理士として活動できる

- 税務を受注できることで顧問先を獲得しやすい

- 顧問料収入などで収入を安定させやすい

- 監査に強い事務所として税務業務のみの事務所と差別化できる

公認会計士が独立後に税務業務をおこなう3つのデメリット

税務業務をおこなうことで次のデメリットもあります。

- 税理士登録費用、資格維持費用などが発生する

- 税理士としての研修を受講し単位を取得する必要がある

- 税制改正などにあわせた知識のアップデートが必要となる

公認会計士が独立後に後悔しない税務業務の勉強法

公認会計士が税務に関する知識を身につけるためには次の方法があげられます。

税務部門で働く

在籍している監査法人や系列の事務所などに従事し、税務業務を経験することがベストです。税法や制度を知識として知っていても、申告手続きなど実務で戸惑うことがあるためです。

自力で学習する

実務に関わることができない場合は、自ら税務業務を学ぶことが必須です。特に所得税・消費税・相続税・贈与税については、押さえておくことがおすすめといわれています。

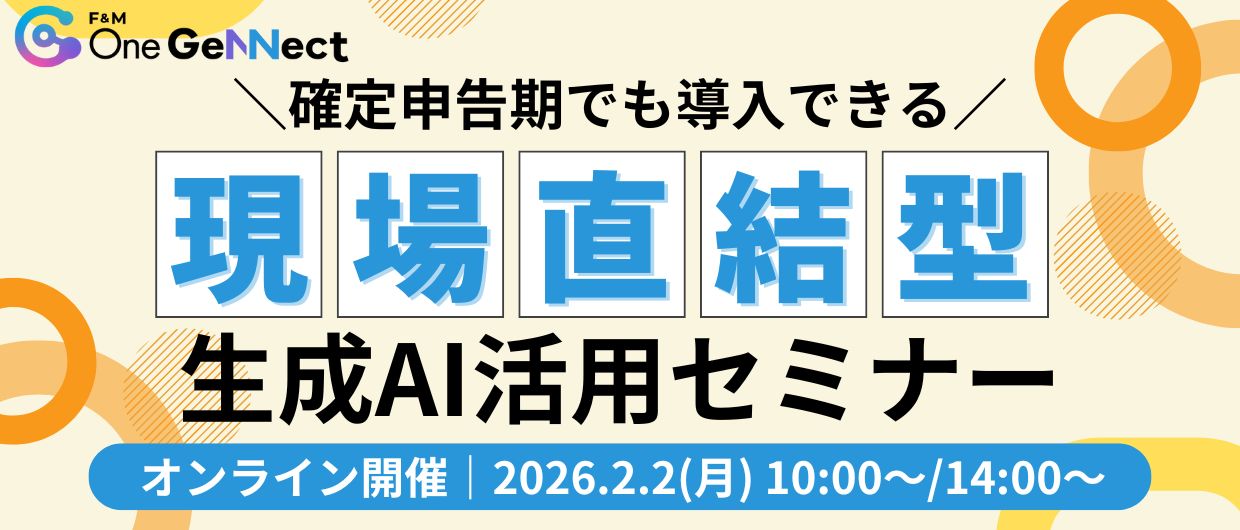

税務を学ぶおすすめの方法のひとつが、税理士事務所の監査担当者向けオンライン研修です。例えば、経営革新等支援機関推進協議会では、隙間時間に受講しやすいオンライン研修サービスが提供されています。本協議会など、実務実践を踏まえたコースを受講することで、初歩から実務までを体系的に身につけることができます。

税理士事務所で働く

公認会計士が監査法人を退所した後、税理士事務所で修業してから独立開業することが多いといわれています。

税理士事務所に勤務することで実務経験を積めるほか、同業となる税理士などとの人脈作りが可能です。また確定申告が集中する繁忙期などを経験する、業種特有の処理を理解できる、地域における独自の税制優遇制度の情報を得ることができる、などのメリットがあります。

公認会計士が独立後に税務を主とするときのポイント

公認会計士は登録のみで税理士となることができ「2年間の実務経験も不要」など、税理士として活動しやすい資格です。

しかし公認会計士が独立後に税務業務を主とする事務所となるときは、監査法人勤務時と異なるため、以下のポイントに注意しましょう。

考え方の違いに慣れる

監査業務の考え方のひとつとして「重要性の基準」がありますが、税務業務においては異なります。

税務においては税法などが優先され、円単位で適正に取り扱うこととなります。重要性が低いため検証しないという考え方と異なることに慣れる必要があります。

営業スキルを磨く

独立開業後は自ら顧問先を開拓する営業力が求められます。

見込み先への営業を厭わない、セミナーなどを開催する、積極的に人脈を広げるなど営業スキルを磨いておきましょう。

中堅中小企業向けの公的支援策の活用法を学ぶ

独立後に主な顧問先となる経営者から、販路開拓や人材育成、資金調達など幅広い相談を受けることとなります。

顧問先の多様な相談に対応し、さまざまな受注を獲得するために、経営者が課題と考えるテーマを把握し、効果的にサポートすることが求められます。例として、補助金申請支援、顧問先におけるIT化・DX化のサポート、経営者がわかりやすい財務改善レポートの提供などがあげられます。

中堅中小企業向けの公的な支援制度が多く講じられているため、制度や活用法を理解しておきましょう。

公認会計士の税務は経営革新等支援機関推進協議会がサポート

公認会計士が独立した場合、税務業務に対応することが多くなります。税務業務ができないと顧問先獲得が難しくなってしまう可能性があるため、独立前から税務を学んでおくことがおすすめです。

監査法人から独立し、会計事務所を開業したいと考えるときは、事務所の収益化と差別化をトータルでサポートしてくれる経営革新等支援機関推進協議会へご相談ください。

経営革新等支援機関推進協議会は、次のようなサポートを月額30,000円(税別)で利用でき、全国約1,700事務所が参加しています。

- 中小企業経営者が見やすくわかりやすい財務分析ツール『F+prus』(エフプラス)

- 月次監査から補助金申請支援など、税理士事務所の監査担当者向け動画研修プログラム『ACADEMY』

- 事務所名を入れるだけですぐに活用できる販促ツールの提供

事務所の開業や収益化・差別化の悩みごとは、経営革新等支援機関推進協議会へお気軽にご相談ください。