公認会計士の多くは監査法人や一般企業に所属しますが、独立開業し自由な働き方を選ぶ人や得意分野に特化し成果を出している人も多くいます。

公認会計士は監査業務を独占的におこなうことができる強みがありますが、独立に伴う収入や新規顧客の獲得に不安を感じ、独立を躊躇する人もいるでしょう。

本記事では、公認会計士が独立するタイミングや経験年数、地方での開業などを詳しく解説します。

公認会計士で独立する人はどのくらい?

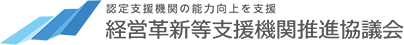

公認会計士のうち独立開業している人の割合は約1/4とみられます。

厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によると、自営・フリーランスとして独立している公認会計士の割合は23.4%です。また日本公認会計士協会の地域会である近畿会が発表した資料においては25.5%となっています。

【参考】公認会計士のワーク・ライフバランスとキャリアに関するアンケート調査結果(2022年版)|日本公認会計士協会近畿会

独立のタイミングはいつ?年齢・経験年数の目安は?

公認会計士が独立するタイミングは、資格取得後、5年から10年ほど経験を積んでからが多いといわれています。

2024年の公認会計士試験合格者で最も多い年齢層は20歳以上25歳未満(全体の61.5%)です。例として、23歳で合格した場合、実務経験3年経過し資格を取得する年齢が26歳、5年経過後に独立するときは31歳となります。

独立のタイミング:経験年数5年から10年が多い

公認会計士が独立するタイミングに決まりはありません。思い立ったらすぐに独立することも可能です。

公認会計士の独立は経験年数5年から10年を経てからが多いといわれており、このタイミングは監査法人内における昇進タイミングと概ね一致します。

| 監査法人内のキャリアパス | 入所後の経験年数 |

|---|---|

| スタッフからシニアスタッフへ | 入所後3年間から5年間 |

| シニアスタッフからマネージャー | 入所後8年間から10年間 |

| マネージャーからパートナー | 入所後15年間 |

独立時の年齢は31歳以上、経験年数5年以上【データで解説】

日本公認会計士協会近畿会が2022年5月に発表したアンケート結果によると、独立開業している公認会計士の割合は25.5%(監査法人非常勤を含む)です。男性26.2%、女性23.8%と性差はありません。

年齢層別でみると、31歳から40歳の独立開業者は14.1%、41歳から50歳は25.7%となっており、年齢とともに独立開業者が増えます。

試験合格者の平均年齢とあわせて見ると、資格取得後5年から10年経過後に独立開業する人が増えるデータとなっています。

公認会計士の独立は楽(ラク)?楽しい?難しい?

公認会計士の独立について「楽(ラク)」(独立しやすい)、「楽しい」、「難しい」とさまざまな評価があります。それぞれの理由について詳しく見てみましょう。

独立が容易といわれる3つの理由:独占業務・税理士登録・再チャレンジが可能

公認会計士は独立しやすいといわれる理由は以下の3つです。

- 監査という独占業務をもっている

- 税理士登録により税務業務をおこなうことができる

- 仮に独立開業に失敗しても、監査法人の非常勤勤務や一般企業への就職などのキャリアを選択できる

独立が楽しいといわれる3つの理由:やりがい・働き方・成果に応じた収入

独立して楽しいといわれる主な理由として以下の3つがあげられます。

- 高い専門性を活かした仕事でやりがいを感じる

- 勤務形態などを自分で決めることができる

- 成功すると成果に応じて収入が増える

独立が難しいといわれる理由:営業・集客・経営の視点が必要

独占業務をもっている公認会計士であっても、独立して成功すると限りません。

うまくいかないケースとしては、以下のような課題が挙げられます。

- 自ら新規顧客の開拓をすすめる「営業」が不十分

- 顧客を集める、事務所を差別化するなど「集客」ノウハウが不足

- 事務所を経営するノウハウが不足

公認会計士の独立後の年収はどれくらい?

監査法人などに勤務する公認会計士から見てみましょう。

2024年賃金構造基本統計調査から推計すると、監査法人などに勤務する公認会計士(税理士を含む)の平均年収は約856万円です。(決まって支給する給与額55.77万円×12か月と年間賞与など187.02万円の合計)

なおこの数値は“公認会計士と税理士”を合わせての数値であり、職域ごとに差異があります。

次に独立開業した場合の年収を見てみましょう。

公認会計士事務所の経営者の年収をまとめた統計資料は公開されていません。参考として、2021年経済センサスから、公認会計士事務所の売上高で見ると、従業者数9名以下の会計事務所の売上高は3,251万円です。

売上高は従業者数に比例し、従業員1人あたり平均売上高は全従業者数平均で1,750万円です。

※なおこの数値は売上高であり経費が含まれていません。実際の年収は、人件費や事務所運営費などを差し引いた額となります。

| 従業者数 | 事業所あたり売上高 | 1名あたり売上高 |

|---|---|---|

| 全体平均 | 2億832万円 | 1,750万円 |

| 1名から4名 | 2,188万円 | 1,046万円 |

| 5名から9名 | 6,471万円 | 1,002万円 |

| 10名から19名 | 1億4,486万円 | 1,103万円 |

【参考】2021年経済センサス活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 売上(収入)金額等|e-Statより、表番号7-1

公認会計士は地方でも独立開業できる?その理由とは

公認会計士は地方で独立開業することが可能です。主な理由は以下のとおりです。

同業者が少ない:地方の会計士は全体の約4割

公認会計士協会の正会員数36,094名のうち、東京会を除く15地域会の正会員数は14,767名(40.9%)であり、潜在的なニーズがあると考えられます。

【参考】会員数等調(2024年7月31日現在)|日本公認会計士協会

IPO準備企業は全国にある:IPO監査で中小事務所のシェアは増加

地方においてもIPOを準備している企業があります。IPO監査における中小規模事務所のシェアはほぼ一貫して上昇しています。

【IPO監査における中小事務所のシェア】

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| IPO社数 | 86社 | 93社 | 125社 | 91社 | 97社 |

| 中小事務所のIPO監査社数 | 4社 | 9社 | 8社 | 12社 | 16社 |

| 中小事務所のシェア | 4.7% | 9.7% | 6.4% | 13.2% | 16.5% |

中堅中小企業が多い:財務・会計・内部統制・経営改善まで幅広いニーズ

中堅中小企業は会社数が多く、それだけ需要が多いといえます。

また経営資源が限られる中堅中小企業のなかには、財務や会計、内部統制に課題がある企業は少なくありません。公認会計士がもつ会計知識や内部統制体制の構築ノウハウを求めている企業が多いと推測できます。

税務業務が可能:登録と研修で税理士事務所を開業できる

公認会計士は税理士登録することで税務をおこなうことができます。一定の研修の修了と考査に合格し、税理士会に登録することで税理士資格を得て、税理士として独立開業できます。

監査に加えて税務を業務とすることで、より幅広い顧客を獲得できます。

公認会計士が独立前に準備すべきことは?なぜ「税務と補助金」が重要?

公認会計士が独立開業した後は、税務と補助金などの中小企業支援策が重要となるといわれています。規模の大きな企業と契約するケースもありますが、独立直後は中堅・中小企業が中心となる傾向があるためです。

税務対応:会計と税務は一連の業務として求められる

中堅中小企業は税理士とのみ契約していることが大半です。会計の延長線上に税務があると考え、必ず必要となる税務についてのみ専門家と契約する企業が多く見られます。

補助金対応:経営者が期待する「相談役」としての役割

中堅中小企業の経営者は、気軽に相談でき、信頼を置ける「相談役」を求めることが多くなります。相談する内容も幅広く、設備投資、資金調達、自社で活用できる補助金や助成金の相談、そして申請における支援まで一貫した支援を特定の相談相手へ話すことが多いといわれています。

中小企業支援策対応:補助金・優遇税制などの専門家ニーズが強い

中小企業向けの補助金、助成金、優遇税制などさまざまな公的支援策が多数講じられています。種類が多く、毎年見直しされるなど複雑であるため、経営者が専門家を必要とする機会が多い分野です。

公認会計士が独立を考えるときのよくある疑問

公認会計士の独立開業について、よくある質問は以下のとおりです。

Q1.公認会計士の独立は何年目が多い?

A. 5年から10年経験した後に独立することが多いといわれています。なかには資格取得後すぐに独立する人もいます。

Q2.地方で独立開業は可能?

A.可能です。

地方は公認会計士が少なく、IPO予定の企業や内部統制を強化したい企業の需要が期待できます。また地方に拠点をもち、リモートワークをメインに働く、非常勤監査としてアサイン期間のみ働くなど多様な働き方を選択することができます。

Q3.公認会計士のうち独立開業している人の割合は?

A. 約1/4と見られます。

厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によると、自営・フリーランスとして独立している公認会計士の割合は23.4%です。

Q4.独立開業すれば年収5,000万円は現実的?

A. 実現できる可能性はありますが、事務所の規模や人員、顧客層に大きく依存します。公認会計士事務所の売上高平均から見ると、一定の戦略と実行力があれば十分に視野に入るといえます。

経済センサスで見ると、公認会計士事務所の平均売上高は2億832万円です。従業者数29名以下の事務所の場合、平均売上高は5,485万円です。あくまで売上高であり年収ではありませんが、事務所のスタイルや強みを活かして業務の幅を広げることで実現できる可能性があります。

【参考】経済センサス‐活動調査 令和3年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 売上(収入)金額等 |e-Statの表番号7-1

Q5.独立して非常勤だけでも食べていける?

A.非常勤監査だけでも可能といわれています。

非常勤監査の日給は3万円から5万円、時給では7,000円が多いといわれています。ただ常に次の案件を見つけなくてはならないなど、収入が不安定となるリスクがあります。

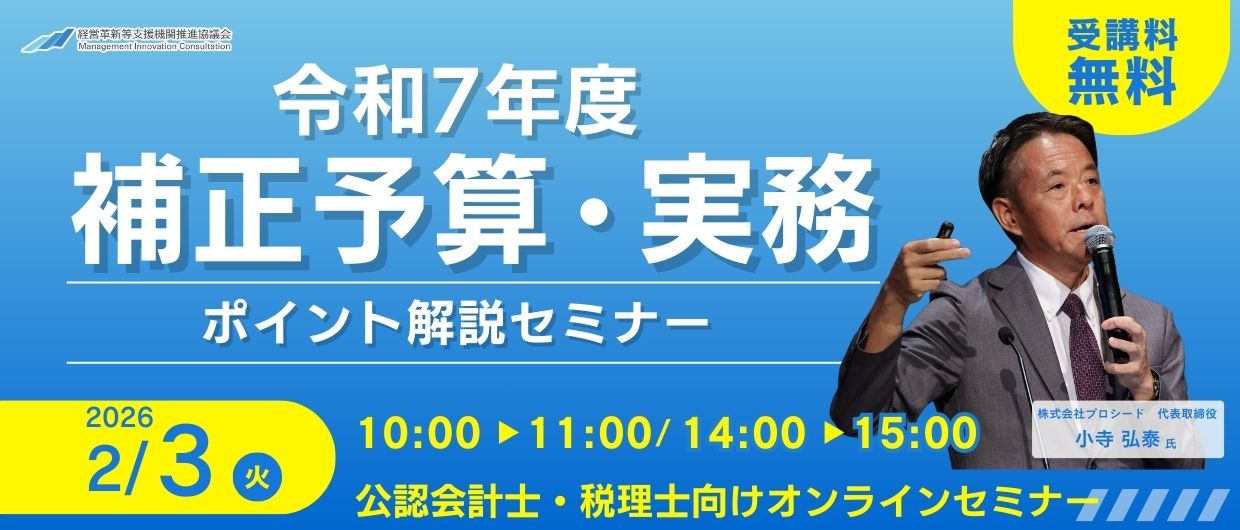

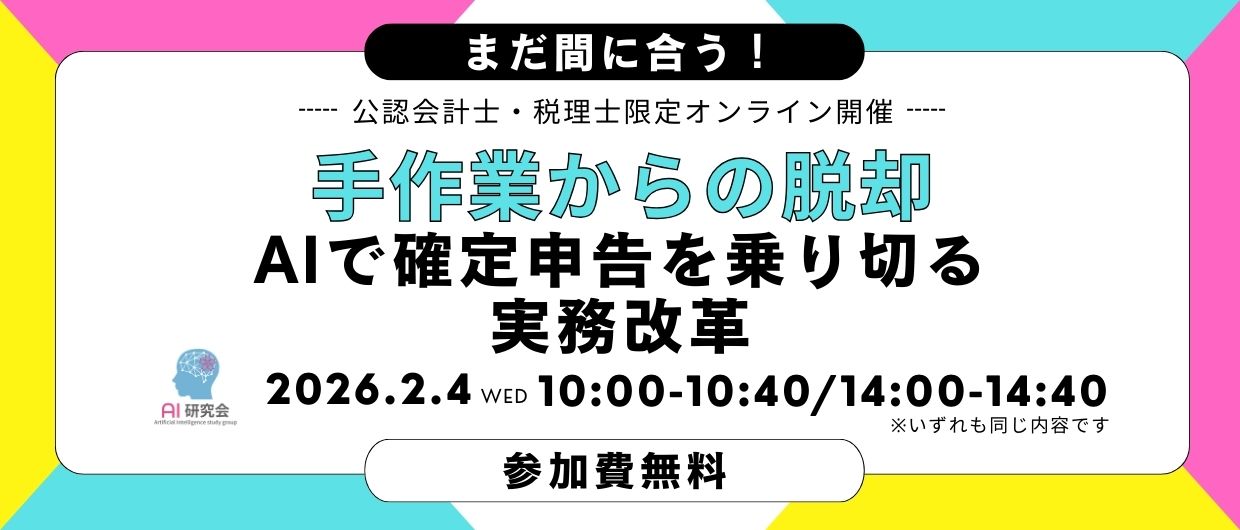

公認会計士の独立を支援する「経営革新等支援機関推進協議会」とは?

公認会計士がもつ会計・監査の専門性は、上場企業はもちろん、内部統制強化や資金調達を目指す中堅企業などでも強く求められています。

監査に加え、税務や経営管理、システム構築、内部統制などのノウハウについても企業におけるニーズが強く、公認会計士が独立し活躍する場面は今後も増えていくといわれています。

独立開業は監査ノウハウを基に企業向け支援をおこないたいと考える会計士にとってはキャリアパスの有力な選択肢といえるでしょう。

独立後に直面する課題を乗り越えるためには、活用できる支援制度やネットワークを知っておくことも重要です。

独立開業を考えている公認会計士は、経営革新等支援機関推進協議会へご相談ください。

本協議会は全国約1,700の会計事務所が参加しており、事務所の開設から税務業務の研修、人材採用まで幅広いサービスを月額30,000円(税別)で利用できます。

### 独立開業の悩みごと別!協議会のソリューションを紹介

独立開業のよくある悩みごと別に、本協議会のソリューションを一部紹介します。

| よくある悩みごと | 経営革新等支援機関推進協議会が提案する ソリューション例 |

|---|---|

| 新規獲得の営業が不慣れ、 販促ツールを作る時間がない | 事務所名を入れるだけで使える事務所通信やチラシなど情報発信素材の定期提供 |

| 税務実務をしっかりと学びたい | 実務体験型動画研修プログラム『ACADEMY』 税制改正速報 講座動画 |

| スタッフを採用したい | 求人票添削 パーソナリティ診断 イーアイデムの求人掲載サービス |

| 中小企業経営者がわかりやすい財務分析ツールを使いたい | 中小企業経営者がわかりやすい財務分析・提案ツール『F+prus』(エフプラス) |

| スタッフのスキルアップを図りたい | 会計事務所に特化した次世代研修サービス『Growth Map』 |

| 先輩経営者の話を聞きたい | 毎月無料で参加できる多数のセミナーを開催 |